Guignard Kyoto Collection

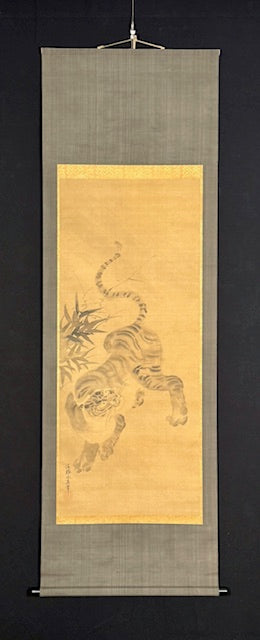

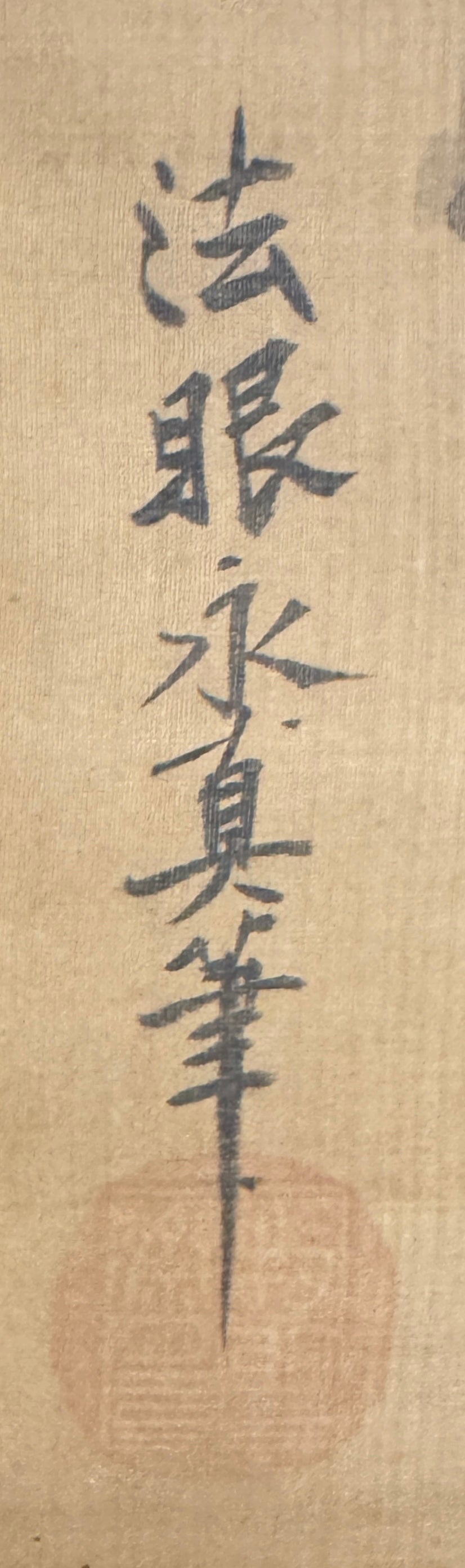

Tiger | Kanō Yasunobu 狩野安信 | 1614-1685

Tiger | Kanō Yasunobu 狩野安信 | 1614-1685

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Kanō Yasunobu hatte eine spezielle Stellung in der allmächtigen Kunstinstitution der Kanō-Schule. Sein Vater Takanobu starb, als er noch ein Kind war, und so kam Yasunobu als Maler-Adept in die Obhut seines ältesten Bruders Tanyū, der die überragende Persönlichkeit der Kanō-Schule im 17. Jahrhundert war. Auch sein anderer älterer Bruder Naonobu, galt als einer der ganz großen Meister. Neben diesen zwei Genies in der Familie hatte es der jüngere Bruder als Maler nicht leicht. Er spezialisierte sich denn auch zusätzlich als Kunstkenner und wurde Fachmann für Authentifikationen.

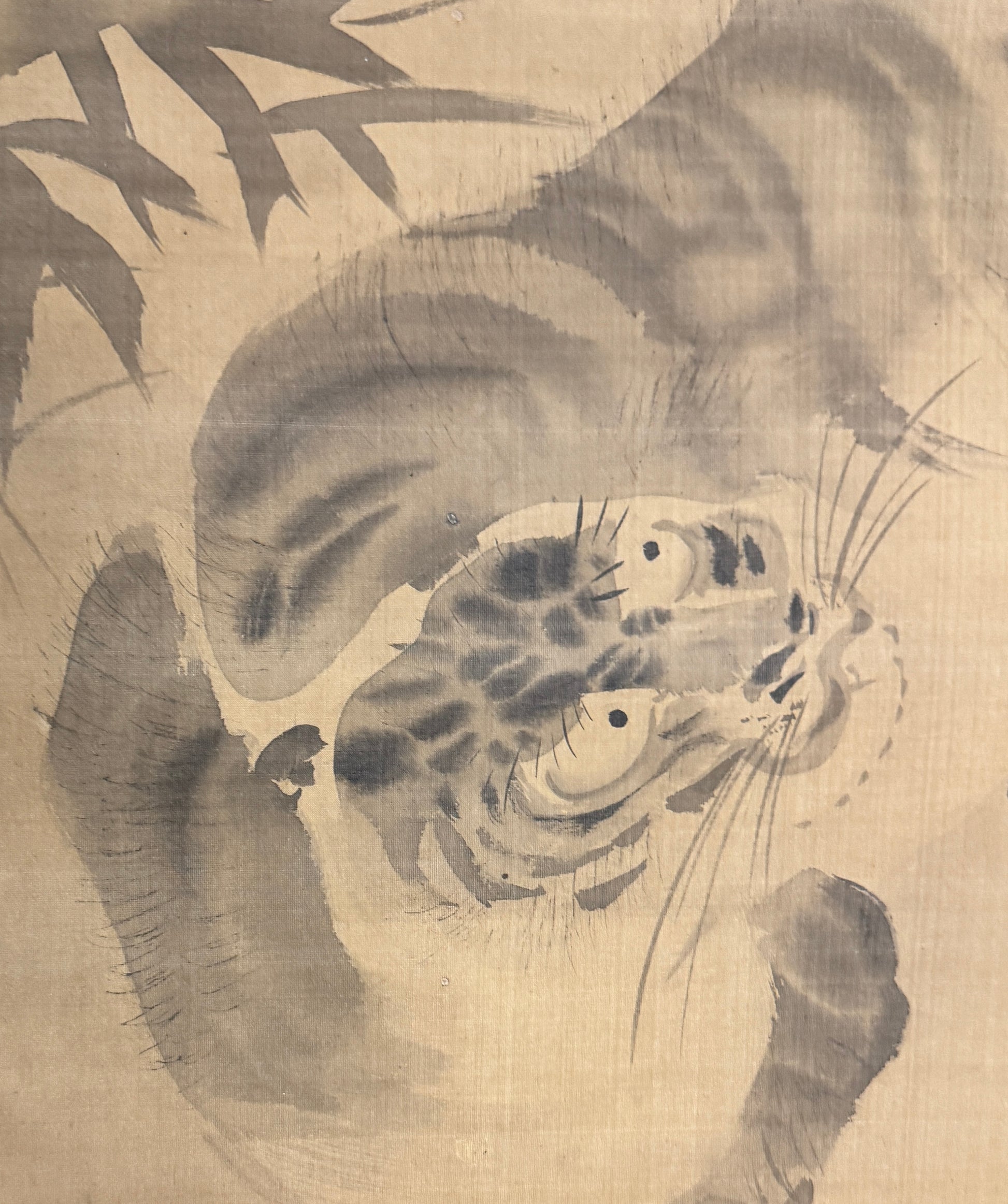

Nicht alle seine hinterlassenen Werke reichen also an die Kunst seiner beiden älteren Brüder heran (darin sind sich die Kunst-Fachleute einig), doch immer wieder finden sich Bilder, die dem Können von Tanyū und Naonobu ebenbürtig sind. Gilt das nicht auch für dieses Tigerbild? Die Maler des frühen 17.Jahrhunderts kannten Tiger nur aus Malerei-Vorbildern – erst im 19. Jahrhundert konnten Japaner erstmals in Edo (Tokyo) einen lebendigen Tiger sehen. Solchen frühen Tigern haftet also immer etwas Unwirkliches an, d.h. Tiger waren mehr Symbole als zoologische Realitäten. Dieses Bild könnte deshalb auch Teil eines Diptychons sein, auf dessen rechtem Bild ein Drache dargestellt ist; das Bildpaar hätte dann das Thema: „Herrscher der Erde“ versus „Herrscher der Lüfte“.

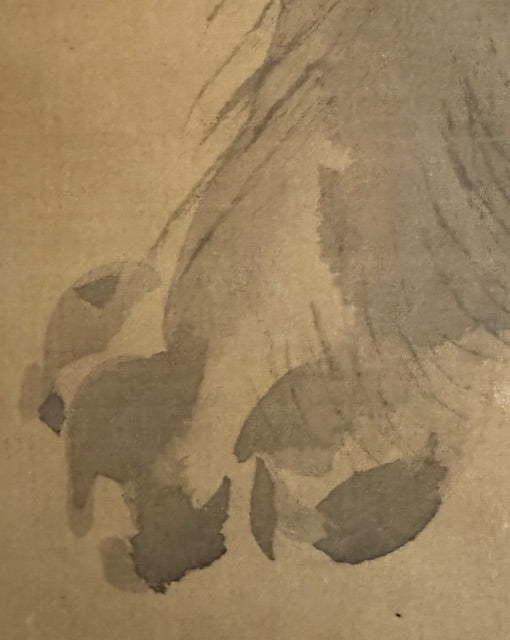

Was dieses Tigerbild bewundernswert macht, ist zunächst der Umgang mit der Tusche, die - mit Ausnahme von wenigen Bambusblättern und ein paar Fellstreifen - recht wässerig ist. Schaut man sich etwa die Pfoten an, so fällt auf, dass die Beweglichkeit des Pinsels und das Tempo des Strichs stimmig der Leichtigkeit der hellen Tusche entsprechen. Hinzu kommt, dass die katzentypische Beweglichkeit des „Herrschers der Erde“ von einer S-Form durchdrungen ist. Sie ist nicht nur klar in der Schwanzschleife erkennbar, man spürt sie auch in der Gestaltung des Hinterteils in Beziehung zum linken Hinterbein und ebenso in der Beziehung von Rumpf zu abgewinkeltem Kopf. Ein strenges (und sinnvolles) Form-Prinzip also scheint diesen Körper so zu durchdringen, wie wir das in Tigerdarstellungen jener Zeit kaum je finden.